HistoireS de Montreuil Juigné par Daniel Bricard

HistoireS de Montreuil Juigné par Daniel Bricard

A l’époque gallo-romaine, entre Plexitium (le Plessis Macé) et Baniacus (Béné), sur la croupe qui deviendra Montreuil Juigné, s’étendait la forêt, une forêt de grands arbres percée de quelques zones humides et de rares clairières où s’étaient installés, des siècles plus tôt, les premiers habitants venus on ne sait d’où … L’époque gallo-romaine

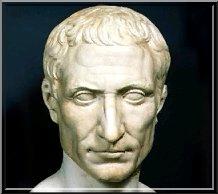

Au temps de la conquête de la Gaule celtique par les légions de Jules César, le territoire de Montreuil-Juigné n’était qu’un espace perdu du pays des Andes. A l’écart des rares chemins reliant la petite cité gauloise Andecava, qui deviendra Angers, à divers hameaux et villages dispersés quelques lieues à la ronde, il ne communiquait avec les pays voisins que par la rivière Meduana, que l’on appellera bientôt la Maienne, puis la Mayenne. La forêt le recouvrait presque entièrement. Il ne portait aucun nom.

On chercherait vainement une caractéristique propre à ce territoire autre que celle créée par la présence de la rivière. C’est elle qui en marque le paysage ; elle le longe d’abord et le traverse ensuite entre une plate vallée couverte de forêt sur la rive gauche et un coteau escarpé sur la rive droite. Les divers éléments qui en fixeront les limites dans l’espace n’apparaîtront que bien plus tard : d’ordre religieux au 5ème siècle, féodal au moyen âge, puis administratif, social, économique, et enfin fusionnel au 20ème siècle. Avant l’arrivée des Romains, rien ne distinguait cette contrée du reste du pays des Andes.

Pendant des millénaires, la rivière a tracé son chemin au pied des collines qui viennent mourir doucement dans les marais et les prairies qui la bordent. Un peu plus loin, en aval, elle change brusquement de direction après s’être heurtée au massif schisteux qui constitue, vers le nord-ouest, le sous-sol du pays, en prolongement du Massif Armoricain. Elle s’étale ensuite dans la plaine, mêlant ses eaux à celles de la Sarthe.

Une légère crête venue du Plessis constitue une ligne de partage des eaux à une cinquantaine de mètres environ au-dessus du niveau moyen de la rivière, alimentant au sud-ouest le Brionellus, ou Brionneau, et au nord-est les ruisseaux qui se jettent dans la Maienne. C’est sur cette crête qu’un chemin s’était naturellement tracé au fil des siècles ; venant de l’Armorique, il permettait de rejoindre la capitale du pays des Andes.

Plexitium (ou Plessiacus), qui deviendra plus tard le Plessis puis le Plessis-Macé (1), fut sans doute la première et la plus proche agglomération aux portes de ce territoire. Un peu plus d’une demi-lieue seulement, à vol d’oiseau, la séparait de la rivière. Tout porte à croire qu’à l’arrivée des légions romaines, il y avait là déjà un village, peut-être même une petite ville avec ses artisans et ses commerçants.

De nombreuses traces d’un oppidum celtique y ont été relevées et des forges existaient probablement ; on y travaillait le fer dont le minerai provenait d’un gisement, un ferrier, peu éloigné et facilement accessible vers le nord-ouest. Les Andes qui habitaient ce village au cœur de la forêt depuis des lustres n’en n’avaient pas fait une capitale, pas même le centre d’un pays. Ils s’étaient seulement rassemblés en ce lieu pour mieux se défendre, s’entraider, prier leurs dieux, organiser leur subsistance dans une nature encore sauvage, accueillante mais rude. Autour d’eux, un pays vierge.

Entre Plexitium et la Maienne, jusque sur la croupe qui deviendra Montreuil-Belfroy, s’étendait la forêt ; non pas une forêt de taillis, mais une belle futaie de grands arbres percée de quelques zones humides et de rares clairières dans lesquelles s’étaient installés, des siècles plus tôt, les premiers habitants venus on ne sait d’où. Toute la Gaule celtique était couverte d’immenses forêts, parfois qualifiées d’impénétrables par les chroniqueurs accompagnant Jules César dans sa conquête du pays gaulois. Cicéron, Tite-Live, Strabon, Senèque, Diodore de Sicile (2) ont trouvé ce pays froid et humide, « un pays dont les fleuves débordent pendant l’hiver et le printemps et où les vents dégénèrent en tempêtes furieuses ». Les légions de César en campagne prenaient d’ailleurs leurs quartiers d’hiver dès septembre pour ne repartir en conquête qu’au printemps (3). Toutes les rivières navigables « gèlent aisément en hiver et se changent par ce moyen en un chemin très ferme », a noté Diodore de Sicile qui ajoute : « des étés très chauds devaient succéder à ces hivers ; leur chaleur desséchait les marais et abaissait le niveau des fleuves ». La Gaule n’était pas le paradis pour les envahisseurs romains qui ne paraissent pas avoir goûté la « douceur angevine ».

Peut-être leur appréciation du climat gaulois était-elle faussée par leur origine méditerranéenne et l’habitude qu’ils avaient de vivre à des températures plus clémentes. Il n’existe pas de données scientifiques permettant de les contredire. Par contre il est établi que la vigne ne pouvait être cultivée au delà de la Gaule narbonnaise, ce qui confirme que le climat, plus au nord, était particulièrement froid. Ils avaient donc probablement raison. A cette époque, la Maienne devait fréquemment être gelée l’hiver et d’un débit limité l’été, permettant des passages à gué.

Avec ou sans l’aide des barques des bateliers, la rivière n’était donc pas infranchissable pour les habitants des lieux ; cependant, si elle ne s’opposait pas à l’établissement de relations entre les deux rives, elle délimitait un territoire. Voie de communication, elle était de plus un lieu de rencontre privilégié entre les paysans des clairières forestières, les « citadins » artisans du fer de Plexitium, les bateliers et pêcheurs usagers de la rivière, et le monde extérieur du pays des Andes. Le port de la Roussière, celui de Béné, et plus en aval, Cantenay, étaient sans doute, avec le Plessis, les lieux de peuplement les plus anciens de ce territoire. La forêt de la rive gauche , sans chemin d’accès, n’était encore qu’un terrain de chasse inhospitalier où l’on ne s’aventurait guère que pour rechercher un peu de gibier.

On s’accorde généralement à dire que les premiers habitants de l’Anjou étaient « bien constitués physiquement, intelligents et religieux » (4), qu’ils vivaient de la chasse et de la pêche, étaient vêtus de peaux de bêtes et avaient « pour demeures des huttes de feuillages dans les clairières des grands bois ». Cette image est certainement assez proche de la réalité mais correspond à une époque très lointaine ; à dire vrai, elle reste incertaine, et en tout cas mal fixée dans le temps. Lorsque Jules César découvre le pays des Andes en 56 av. J.C., il touche à la fin de sa conquête des Gaules engagée depuis deux ans déjà. Il y trouve une population beaucoup moins primitive, déjà initiée à l’agriculture sur quelques lopins de terre gagnés sur la forêt au long de nombreux siècles, des siècles qui ont vu se succéder des dizaines de générations. On chasse toujours dans la forêt ; le gibier y est abondant et les animaux sauvages y sont encore nombreux, notamment les sangliers, les renards, certainement aussi les loups. On pêche dans la rivière dont l’eau, d’excellente qualité, est particulièrement poissonneuse. On cultive le blé, l’orge, et l’on élève des porcs, des chevaux. L’agriculture, avec la pêche et la chasse, assure la subsistance d’une population encore peu nombreuse qui vit au jour le jour et dont le premier souci est de trouver sa nourriture au rythme des saisons. Mais on ne se vêt plus de peaux de bêtes et les chaumières ont remplacé les huttes.

Vivant en autarcie, les habitants de cette contrée, entre Plexitium et la Maienne, s’étaient-ils reconnu des chefs avant l’arrivée des Romains ? C’est probable, mais si c’est le cas, aucun n’a marqué l’histoire et aucun nom n’est parvenu jusqu’à nous avant celui de Dumnac, un peu plus tard. Ils écoutaient surtout la parole de leurs anciens. Parfois ils désignaient parmi eux un « magistratus », une sorte de « maire », jamais un roi, pas même un seigneur.

Les druides et les dieux qu’ils vénéraient étaient leurs meilleurs guides dans leur vie quotidienne comme ils l’avaient été pour leurs ancêtres. Leurs pratiques religieuses étaient celles de leurs aïeux ; leurs dieux seuls étaient censés maîtriser les faits et phénomènes qu’ils ne s’expliquaient pas : l’existence même de leur terre nourricière comme les feux du ciel, les saisons, la vie, la mort, et l’au-delà.

S’ils n’ont pas laissé de traces de leurs lieux de culte dans ce territoire, il n’en est pas de même aux alentours ; la présence de plusieurs dolmens en témoigne.

L’invasion romaine

Après la rébellion de Vercingétorix et sa reddition à Alésia en 52 av J.C., les légions romaines ne rencontrèrent plus de véritable résistance populaire. Vercingétorix, le chef celte, avait d’ailleurs eu lui-même beaucoup de mal à fédérer des tribus gauloises très éloignées de l’idée de nation.

Les sentiments communautaires des habitants des bords de Maienne, réels à l’échelle locale, n’allaient pas jusqu’à l’intégration à une patrie gauloise qu’ils auraient dû défendre. Ils ne se sentirent aucunement obligés de combattre les nouveaux arrivants sur une terre qu’ils pouvaient partager car ils n’en exploitaient qu’une petite partie. Ils ne la tenaient que de la volonté des dieux, n’en étaient pas propriétaires et n’en tiraient aucun profit autre que la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Au nom de quel sentiment nationaliste auraient-ils pris les armes contre ces Romains conquérants, déjà acceptés depuis plusieurs années par d’autres tribus gauloises ? Certes, les forgerons de Plexitium ont pu fournir des armes et des casques à des guerriers gaulois engagés dans des combats contre Jules César et ses troupes. Peut-être même quelques guerriers venus au secours de Vercingétorix à Alésia appartenaient-ils à la tribu des Andes. Pour autant, le peuple dans son ensemble ne s’était jamais senti obligé de s’opposer par les armes à un colonisateur qu’il ne redoutait pas. Il craignait bien plus la venue de barbares dont il avait appris, par quelque voyageur, l’existence dans des contrées lointaines vers l’est ; contre ceux-là, les soldats romains pouvaient être une protection.

L’acceptation de la colonisation fut-elle néanmoins immédiate et unanime au pays des Andes ? Certainement pas. Les légions de César s’étaient heurtées à quelques résistances, notamment celles que lui opposèrent un moment les guerriers de Dumnac que l’on appellera plus tard Dumnacus. Ce chef andecave fut-il alors le héros national de tout un peuple, ayant autorité sur toutes les autres tribus et résistant à l’occupation de l’envahisseur romain ? On peut en douter. Il avait su rassembler autour de lui une troupe de guerriers à laquelle il avait désigné des adversaires : les Romains. Mais on peut penser qu’il s’agissait moins, pour lui, de défendre, les armes à la main, l’indépendance du pays des Andes contre un envahisseur étranger que de conserver une autorité sur les populations locales. Le courage de ses guerriers dans l’affrontement aux troupes de Fabius, le lieutenant de César, ne fait pas pour autant de Dumnac le symbole incontestable de la lutte patriotique contre l’oppression. Le pillage, l’incendie des villages et des biens de ses compatriotes, qu’il pratiquait habituellement, ne traduisent pas, chez lui, un dévouement particulier à une cause communautaire (5). Chef de bande ou combattant de la liberté ? Comme pour Vercingétorix, ce n’est qu’à la fin du 19ème siècle que l’on en fit un glorieux héros national. Le méritait-il autant ?

Si, comme on le dit généralement, les troupes de Dumnac comptaient réellement plus de dix mille guerriers issus d’une population qui n’excédait guère deux cent mille habitants, la présence parmi ceux-ci de natifs de Plexitium et de ses environs serait probable. Mais plus vraisemblablement, l’importance des effectifs de l’armée andécave a été surestimée (6) et il n’est donc pas établi qu’elle ait compté dans ses rangs des habitants des bords de Maienne.

Quoi qu’il en soit, la présence romaine au pays des Andes s’imposa progressivement à partir de l’an 52 avant J.C., et pour une très longue période : quatre siècles ! L’espace d’une quinzaine de générations ! Ce fut un temps d’évo- lution, lente mais continue, d’une société de paysans, de pêcheurs, d’artisans, attachés surtout à leurs racines entre le chemin d’Armorique et la rivière, vers une nouvelle civilisation, plus ouverte sur l’avenir, fondée sur l’échange et la connaissance. Le temps, qui semblait s’être arrêté ici depuis des générations, figé, immobile, reprenait son cours.

Sans doute un jour, un gamin du pays s’est-il trouvé, sur le bord du chemin d’Armorique en lisière de forêt, vers ces lieux que l’on appellera plus tard les Millerons ou la Tuloire, faisant des signes amicaux à quelque dignitaire ou marchand romain se rendant, sur son char, auprès des forgerons de Plexitium pour négocier la fourniture d’épées bien trempées ou de pointes de pilum (7)? Il ne connaissait presque rien de son passé et de l’histoire de son pays. Que pouvait-il imaginer alors de l’avenir de ce territoire et de ses habitants ? Rien ne lui indiquait encore que ses descendants, après deux ou trois siècles, planteraient de la vigne sur les coteaux bien exposés dominant la Maienne ; il en ignorait même l’existence. Rien non plus ne pouvait lui faire imaginer que, près de deux mille ans plus tard, un autre gamin, presque au même endroit, ferait les mêmes gestes à l’égard de passagers d’autres chars (8) ! Au mépris du temps qui passe, l’histoire a de ces raccourcis surprenants !

Durant ces siècles, l’empire romain connut une histoire mouvementée dont la population du pays des Andes n’eut guère à connaître, sauf à la fin. Très sagement, le colonisateur sut se faire accepter en Gaule, allant même en 212, jusqu’à déclarer citoyens romains tous les habitants libres de l’Empire ; les descendants des Andécaves des bords de Maienne devenaient alors, en droit, les égaux des habitants des rives du Tibre latin (9). Une administration fut organisée, des voies de communication ouvertes, une agriculture développée, des villes créées. A l’habitude d’une vie au jour le jour se substitua surtout une pratique ouvrant sur des perspectives nouvelles : le bien vivre, la connaissance, le progrès technique. On construisit pour durer dans un environnement que l’on s’efforça de maîtriser : la rivière, la forêt devinrent moins sauvages, mieux connues. On défricha le territoire selon les besoins, modérément. Si les dieux détenaient encore le pouvoir, les hommes commençaient à prendre leur destin en main.

Sous l’administration romaine, au 1er siècle, le pays des Andes appartenait à la province lyonnaise qui couvrait toute la Gaule celtique. A la suite d’une division effectuée sous Dioclétien à la fin du 3ème siècle et jusqu’au milieu du 4ème siècle, il fit partie de la 2ème Lyonnaise avec Tours comme capitale. L’administration était bien en place, et notamment l’administration fiscale qui percevait les contributions au profit de Rome (10) ; la capitale des Andécaves, sur son piton rocheux des bords de Maine, était devenue Juliomagus, une cité commerçante prospère qui rayonnait sur tout le pays environnant.

De génération en génération, durant les premiers siècles de notre ère, la population de ce petit coin de Terre entre Plexitium et la Maienne, subit donc insensiblement l’influence de la civilisation romaine. Elle s’intégra à une société foncièrement inégalitaire qui opposait en classes distinctes les riches et les pauvres. La condition sociale des familles qui la composaient n’en fut pas profondément bouleversée : le langage s’était latinisé mais personne ici n’était devenu « honestiore », c’est à dire riche . On appartenait encore à cette catégorie de population que l’on appelait les « humiliores », les petites gens. Plexitium était une « ville » mais ne comptait probablement que quelques dizaines de familles et probablement peu de riches. Les voies romaines, souvent pavées, quadrillaient l’Empire, de la Lusitanie à la Mésopotamie, de la Bretagne (Grande) à l’Egypte, mais le chemin d’Armorique qui conduisait à Juliomagus n’était toujours qu’une piste dans la forêt.

Pourtant, les changements dus à la présence des colonisateurs romains, sans doute peu mesurables à l’échelle d’une génération, ne sont pas contestables à l’échelle de l’histoire. Ces quelques siècles furent marqués par des avancées certaines ; en agriculture, elles furent heureusement favorisées par une évolution du climat qui devint lentement moins rude. Déjà le « réchauffement climatique » ? Certainement pas, mais il est possible que la déforestation de la Gaule, largement engagée dès cette époque, ait contribué, avec d’autres facteurs, à cette modification du climat. Quoi qu’il en soit, en l’absence de mesures scientifiques, les écrits témoignent incontestablement de températures plus douces. Surtout, l’extension de la culture de la vigne en apporte la preuve.

Depuis l’an 96, cette culture était interdite dans la province lyonnaise, essentiellement pour des raisons économiques car Rome voulait protéger ses vignerons de la concurrence qui commençait à se faire jour. Autorisée de nouveau après 212, on vit alors les vignobles progresser vers le nord, jusqu’à atteindre la vallée de la Loire. Ce que le climat rude du temps de César ne permettait pas, celui plus doux des premiers siècles après J.C. le rendait possible.

L’arrivée de la vigne au pays des Andecaves date probablement de cette époque. Sa pénétration au nord de la Loire pouvait alors se poursuivre, au moins sur les terres bien exposées. Il n’est donc pas interdit de penser que les premiers plants de vigne apportés par les bateliers de la Maienne, principale voie de communication, aient été déposés au petit port de ce que l’on appelait déjà Baniacus et plantés de l’autre côté de la rivière, sur le coteau ensoleillé qui deviendra plus tard : le Tertre. Et peut-être aussi sur la croupe dominant la vallée vers Juliomagus.

Baniacus

Les rivières étant, dans l’Antiquité, les principales voies de communication, c’est tout naturellement sur leurs rives que se sont sédentarisées les premières populations. La Maienne n’échappe pas à la règle.

Bien avant les premiers siècles de notre ère, des habitants du pays des Andes dans la basse vallée de la rivière s’étaient installés sur leurs lieux de pêche, là où le poisson était plus abondant, c’est à dire près des frayères qu’offraient généreusement les zones marécageuses. D’abord pêcheurs, ils devinrent aussi bateliers, artisans, et même agriculteurs.

Ils avaient choisi les confluences de rivières et les endroits où celles-ci pouvaient se traverser à gué pour y construire leurs habitats. Lorsque la topographie du terrain le permettait, ils préférèrent un site légèrement surélevé les protégeant des inondations. Ainsi naquirent, probablement très tôt, les regroupements de quelques familles en des lieux que les Romains à leur arrivée, beaucoup plus tard, appelèrent Contaniacus villa, qui deviendra Cantenay, et Baniacus qui sera Béné.

La rivière offrait le poisson et la forêt, toute proche, garantissait le gibier, deux avantages essentiels au temps où ne se posait qu’un vrai problème : celui de la subsistance, les dieux et leurs prêtres se chargeant du reste.

La forêt était immense et s’étendait vers le nord à des distances infinies jusqu’à des régions inconnues. Elle était impénétrable au-delà de quelques lieues avant l’arrivée des légions romaines.

Sa lisière était mal définie et fluctuante au gré des inondations au cours des siècles. On ne s’y aventurait pour la chasse qu’avec prudence, conscient de ses dangers et de ses pièges. Du coteau qui surplombait la rivière, on ne distinguait, à perte de vue, que les cimes des arbres, un océan de mystère.

De Contaniacus villa où l’on accédait uniquement par la rivière, une piste s’engageait peut-être vers le nord-ouest à la recherche de lieux habités, préfigurant ce qui sera plus tard le chemin conduisant à Port Albert et Feneu. Un embranchement au nord-est de ce que l’on appellera un jour « l’Epine » permettait sans doute de joindre Baniacus.

On ne sait à quel moment l’administration romaine entreprit de créer en ces lieux une exploitation agricole. Peut-être même n’y eut-il jamais de décision répondant à un plan de colonisation mais seulement une initiative personnelle de quelque riche aristocrate de la société gallo-romaine. Il semble cependant acquis qu’une villa, c’est à dire un domaine agricole, se soit développé dans la boucle de la Maienne au 1er ou 2ème siècle.

Cette entreprise nécessita alors le défrichement des terres les plus proches de la rivière et un début de déforestation. Le lieu avait été judicieusement choisi car il permettait à la fois la culture sur des terres riches et l’élevage de porcs en pacage dans la forêt, comme on le fera encore au Moyen Age en forêt de Longuenée. Etait-ce là toute l’activité déployée sur la villa ? C’est probable, mais aucun document ne l’atteste ; les chroniqueurs accompagnant les légions de Jules César avaient quitté les lieux depuis très longtemps et les gallo-romains ne se bousculaient pas pour écrire leurs mémoires.

Quoi qu’il en soit, le domaine de Baniacus a probablement comporté un ensemble de bâtiments, comme c’était généralement le cas, autour d’une grande cour centrale. La maison de maître était-elle déjà une construction de pierre ? Les annexes, granges, étables, ateliers, n’étaient sans doute faits que de bois et torchis. Rien n’a résisté au temps. L’architecture de ces bâtiments était très simple : quatre murs sur de légères fondations selon un plan rectangulaire. La villa de Baniacus n’a probablement été qu’une entreprise agricole de peu d’importance économique en lisière de forêt. Elle a cependant marqué le début d’un processus d’exploitation de la terre dépassant la seule recherche alimentaire de subsistance pour la population locale ; on a commencé à produire pour « exporter », échanger et commercer. Les agriculteurs gallo-romains de Baniacus au temps des premiers siècles, comme avant eux les forgerons du Plessis, étaient entrés dans un système économique nouveau, ouvert sur l’extérieur, sinon sur le monde. Ils le devaient pour une large part à la « pax romana », mais aussi … à la rivière et aux bateliers qui assuraient la relation avec le grand marché qu’était devenu Juliomagus!

A la recherche des traces …

De cette époque gallo-romaine ne subsiste malheureusement aucune trace sur le territoire de Montreuil-Juigné, pas même un reste de voie. Du moins, n’en a-t-on pas encore trouvé, car la présence certaine d’une population vivant à cette époque entre le Plessis et la Maienne laisse toujours possible la découverte de traces matérielles cachées : fondations, poteries, tuiles, monnaies, chemins, etc… On peut encore trouver des trésors de cette époque enfouis dans le sol depuis deux millénaires !

Mais où se situait donc cette villa gallo-romaine de Baniacus , aujourd’hui Béné ? Et d’où ce nom est-il venu ?

L’auteur de référence pour l’histoire de l’Anjou, Célestin Port, donne ce nom à Béné en 1878 mais il n’indique pas depuis quand ce petit village de pêcheurs, mariniers et agriculteurs, dont l’existence n’est pas contestable, est connu sous cette appellation et pourquoi ? Il s’agit certainement de l’époque gallo-romaine, mais celle-ci s’est étendue sur quatre siècles et il n’est pas certain que cette dénomination date de l’arrivée au pays des Andes des premières légions romaines ! L’espace temps est considérable !

On ignore donc sous quel nom les habitants du pays des Andes connaissaient Baniacus avant cette époque. Peut-être même ce village ne portait-il aucun nom. Alors pourquoi Baniacus ?

Ce nom n’est pas courant et sa signification reste obscure. On ne trouve un autre Baniacus que dans l’Oise, à Beauvais, et curieusement, dans une situation géographique identique : sur la rivière. C’est là qu’au début du 7ème siècle, Saint Germer reçut la dépouille de son fils Amalbert, « en un lieu dit Pont Beauvais près du gué de Baniacus ». Un gué sur la Maienne, comme à Beauvais ? On peut penser qu’il y en avait un à Béné à l’emplacement des ponts successifs, au temps où la rivière était encore sauvage.

Quant à la villa gallo-romaine, on ne saurait dire exactement où elle se situait, entre la forêt et la rivière. On pourrait même éventuellement douter de sa réelle existence, faute de traces identifiées.

Dans son ouvrage sur Béné, Marcel Gruault a proposé deux emplacements possibles : la Brianderie, « une prairie située en face de la Ville au Merle où des

travaux de voirie ont fait apparaître dans le talus, un appareillage grossier de pierres signalant l’existence d’un mur ancien », et un terrain situé à l’angle des chemins de l’Epine et des Tanneries.

Les photographies aériennes qui habituellement révèlent les traces de fondations de bâtiments anciens n’apportent aucune information.

On relève cependant, entre l’Epine et la route de Cantenay-Epinard, un curieux terrain complètement bordé d’arbres sur des fossés, présentant en son centre une trace sombre qui pourrait provenir de constructions disparues. Cependant, sa forme triangulaire peut faire douter de la présence en ce lieu d’une exploitation gallo-romaine, généralement de forme rectangulaire.

D’autres implantations agricoles dans la vallée datent probablement de cette époque, s’inspirant de la villa de Baniacus. Elles ont fait reculer les limites de la forêt et offert de nouveaux terrains exploitables aux agriculteurs locaux de l’époque. Des cultures inconnues jusqu’alors sont aussi apparues, la vigne notamment. Or, l’exploitation d’un vignoble, même de petite dimension, requiert des compétences que les paysans andécaves durent acquérir ; certains devinrent vignerons. Et pour leur part, les tonneliers qui ne fabriquaient des tonneaux que pour conserver la cervoise trouvèrent, avec le vin, une nouvelle utilisation de leur production ; leur activité s’accrut.

Dans la paix romaine, entre le Plessis et Béné, le paysage s’est trouvé transformé. La vie du peuple aussi a changé ; elle est devenue sans doute moins incertaine bien que toujours très rustique. A l’exception de quelques aristocrates, les Gaulois du pays des Andes ne sont pas devenus Romains, mais leur destinée, en quatre siècles, a évolué. Les intempéries, les épidémies sont toujours redoutables mais au moins les guerres entre tribus sont-elles évitées. Sans doute y eut-il encore quelques temps troublés, quelques pillages de bandes isolées dans les bois. Quatre siècles, c’est long ! Mais pendant tout ce temps, le peuple des Andes a pu exploiter sa terre et sa rivière le plus souvent en sécurité ! Quatre siècles … une bonne douzaine de générations dans une civilisation en marche !

En attendant les temps barbares, à force de travail, entre Plexitium et Baniacus, un pays nouveau s’est construit qui n’espérait plus des dieux que leur bienveillance.

Les invasions germaniques déferlent sur la Gaule à partir de la seconde moitié du 3ème siècle.

NOTES

- Le Plessis tire son nom de « plesse », endroit fortifié, en l’occurrence un enclos entouré de haies. Il devint le Plessis-Macé au XIème s. en prenant le nom du seigneur de l’époque (Mattheus en latin, c’est à dire Matthieu ou Macé en français) pour le distinguer des nombreux autres Plessis.

- Ces auteurs romains sont abondamment cités par Joseph Jean Nicholas Fuster dans son ouvrage « Changements dans le climat de la France» .

- Sous le commandement de Publius Crassus, la 7ème légion au pays des Andes en 52 av J.C. prit ainsi ses quartiers d’hiver en septembre, indique Jules César lui-même dans « La guerre des Gaules ».

- Les gaulois du pays des Andes : « à une époque si reculée qu’on ne peut en fixer la date, les premiers habitants de l’Anjou durent être, d’après les traces qu’ils nous ont laissées, d’une civilisation très primitive, pourtant bien constitués physiquement, intelligents et religieux ». (Civrays)

- «Le général angevin, après avoir brûlé dans sa patrie ce qu’on est convenu d’appeler les villes gauloises » (G. Touchard-Lafosse). Curieux patriote !

- Fabius prétendit que Dumnac avait laissé 12.000 morts sur le terrain de sa dernière bataille. Mais Fabius était le vainqueur. N’a-t-il pas voulu valoriser son succès en gonflant les pertes de l’adversaire ?

- Pilum : javelot des fantassins romains.

- En août 1944, près du Grand Désir, le jeune Henri Dupont, en équilibre sur les mains, saluait les libérateurs américains en formant avec ses jambes le V de la victoire.

- En 47 déjà, l’empereur Claude avait plaidé pour l’admission de sénateurs gaulois au sénat romain : « le moment est venu où il faut plaider ouvertement la cause de la Gaule On m’objectera que la Gaule a soutenu la guerre contre le divin Jules pendant dix ans. Mais qu’on oppose à ce souvenir cent ans d’une fidélité invariable et d’un dévouement mis à l’épreuve en mainte circonstance critique ».

En 212, le cruel Caracalla publia un édit (Constitution antonine) qui accordait la citoyenneté romaine à tous les habitants de l’Empire.

- Si la Gaule romaine bénéficia des apports de la colonisation, elle dut aussi contribuer à la prospérité de Rome par un tribut acquitté par chaque habitant, 25 écus d’or par tête, ramené à 7 écus par Julien (361-363). La Gaule apportait plus de ressources à Rome que l’Egypte.

L’époque gallo-romaine

Quelques sources documentaires :

Le Plessis de Matthieu – Abbé Augustin W. Goisnard – 1936/1937

Changements dans le climat de la France – Joseph Jean Nicholas Fuster – 1847

L’Antiquité – G. Dez et A. Weiler – 1938

Le Maine et Loire – G. Touchard-Lafosse – 1851

Les divins Césars – Lucien Jerphagnon – 2004

Histoire des grands chemins de l’Empire romain – Nicolas Bergier – 1622

Cantenay-Epinard – Françoise Parent-Cerizier – 1997

Histoire de l’Anjou – Abbé Th. Civrays – 1922

Anjou , Maine et Loire – Editions Bonneton – 1992

Histoire du diocèse de Beauvais – Abbé Charles Delettre – 1842

A la découverte de Béné – Marcel Gruault – 1997

Histoire d’Angers, 1ère partie – Jacques Mallet – 1975

Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine et Loire

Célestin Port – 1878